孝昌县周巷镇青山村通过共同缔造,打造知青文化民宿,发展茶产业和庭院经济,绘就了一幅共建共享的美好蓝图。

冒着淅淅沥沥的小雨,记者来到孝昌县周巷镇青山村,一入村口,就看到一块镌刻着“知青点”三个红色大字的巨石。沿着新翻修的村道前行,一栋栋红墙黑瓦、墙壁上画着知青元素彩绘的老房子映入眼帘。青山村党支部书记张国勇告诉记者,这是村里刚打造的知青文化民宿。

青山村口的“知青石”

村中的知青壁画

青山村位于孝昌县周巷镇北部,这里不仅种茶历史悠久,还是孝子孟宗哭竹的故事发生地,而且上世纪70年代,有100多名知识青年响应号召插队来到这里,与当地农户共同生活、劳动、学习,度过了一段激情燃烧的岁月。

青山村的知青文化民宿以“村庄经营”模式运营,村集体、农户、企业,按照“127”比例分配收益。在县、镇两级政府的支持下,村里还陆续建设了知青文化馆与知青食堂,修缮了村里的道路,为将来茶旅融合的发展筑牢了基础。

青山村崭新的知青文化馆与知青食堂

说起村里的新变化,张国勇说,这得益于“美好生活共同缔造”活动的开展。

原来,青山村虽然有着多年的茶叶种植传统,但这些年经济效益一直不高,村集体经济也很薄弱。

“我们这个地方是岗地、山地、丘陵地带,所以有很多闲置的土地。老百姓种茶叶,面积也不是特别多,每户最多是两三亩、四五亩。”

如何夯实产业、提高村民增收致富的能力、进一步推进乡村振兴?去年,共同缔造活动开始后,张国勇就领着村两委班子到红安等地取经。

“看到人家的发展模式后,深深地触动了我。回来后,我们就走访村里的老党员、乡贤,一起讨论青山村发展的道路。”

青山村党员群众服务中心

张国勇召集村民召开美好生活共同缔造议事会,又前往周边的新龙村、荣华村考察苗木产业与庭院经济发展情况。最终决定将村里的知青文化、孟宗文化、茶文化与旅游资源融合,引入庭院经济,发展茶旅融合。

不过,在推动村居改造与土地流转的过程中,村民们并不热心。

“很多老百姓怕这个产业搞不起来,因为我们要发展庭院经济、打造民宿,老百姓门前的那些简易房子、破房子要拆,发展茶产业,各家的茶园要流转。很多老百姓想,把房子让出来、把地让出来,如果发展不起来,市场经营主体走了,这个损失由谁负责呢?”

面对村民们的质疑,张国勇带领村两委干部挨家挨户走访,一场接着一场地召开共同缔造议事会。

“通过入户走访,跟群众交心谈心,前后开了十次会,把所有在家里的老百姓都叫来开会,讲政策、讲发展庭院经济的好处,大家伙心里的疙瘩才解开。”

村民刘有明已经年过七旬,家中有两亩茶田,还有一幢可以流转、改造的旧房子。想着要把自家的田和房交给别人管理,刘有明一百个不放心。

“村干部给我做工作,算经济账、算体能账,现在我们在家里的都是老人,再自己种地,体力跟不上啦!”村干部不厌其烦、事无巨细地给他介绍村里的发展规划,刘有明终于放下心来。

现在,刘有明的旧房已经改造成为知青特色文化民宿,预计今年下半年就能正式投入运营。看着老房粉刷一新变成了民宿,刘有明一脸的喜气。“以前这个房子很陈旧,流转后,能分红,有了收入,我们的生活也有保障了。”

焕然一新的旧居

民宿前崭新的村路

与此同时,村里分散经营的3500多亩茶园也被集中流转到了孝昌县梦里花园花木专业合作社联合社集中经营,茶农们可以在茶园务工,还能享受分红。联合社秘书长沈腾告诉记者,每一位留在村里的农民,都能参与到项目的建设和后期管理。

青山村茶园一角

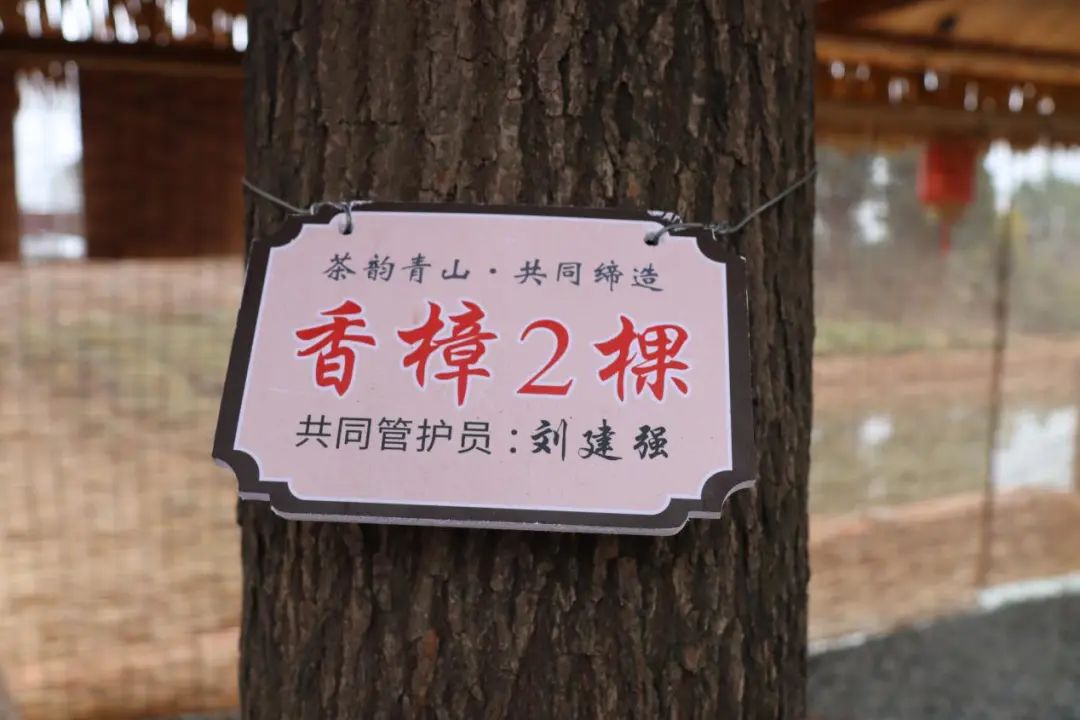

知青文化被激活,茶产业焕发新生,青山村的庭院经济也在如火如荼地建设。利用房前屋后与村中闲置的荒地种植苗木发展庭院经济,产业门槛低,前景好,比起传统的茶产业更加省力省心。刘建强是青山村第一批发展庭院经济的村民,将家里的十几亩茶园全部流转给合作社后,刘建强一心一意在庭院、在房前屋后搞起了花卉苗种植。

共同缔造,共建共享。青山村通过推行“合作社+村集体+农户+基地”的“622”利益分配模式,明确了村集体所有权、农户承包权和企业经营权“三权分立”,让村民以土地入股,实现合作共赢。

如今,青山村里处处是花园,“村景”变“钱景”。对于未来的发展,村支书张国勇充满信心:“未来,庭院经济、乡村旅游将成为我们青山村老百姓的增收新渠道,我们要吸引那些在外务工的老百姓们都回家创业,让他们安居乐业。”

来源:湖北农村广播